In La revue de la céramique et du verre n°112, mai-juin 2000.

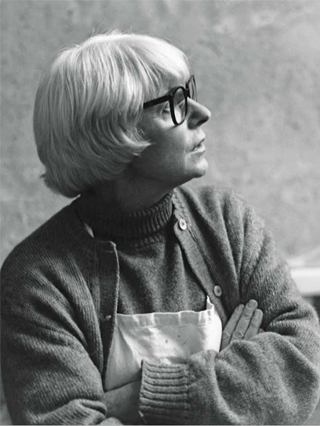

Sa formation s’est déroulée selon la meilleure tradition artistique. Une enfant qui dessine, une adolescente qui peint, passe quelques mois aux Beaux-Arts, travaille deux ans chez André Lhote, un an chez Fernand Léger. Elle peint, pleinement consciente des difficultés de la peinture. Pourquoi est-elle entrée, un jour, dans l’atelier de Zadkine ? Elle se met à travailler la terre : « Au bout de deux jours, je savais que j’étais sculpteur », dit Claude de Soria : elle venait de découvrir son engagement pour la vie.

Il lui faudra pourtant dix ans, loin du ferment des ateliers, mêlés de l’insatisfaction de ne pas accomplir son destin, dix ans et la révélation de Simone de Beauvoir, pour trouver la force d’exigence d’un retour vers la sculpture. Les années murées dans le silence, lui ont alors imposé la nécessité de travailler seule, dans le silence et la pénombre de cette cellule d’intériorité que va être son atelier. Elle dessine des tulipes en bouton, puis oublie la fleur, pour en modeler le souvenir, créer en terre cuite des formes monumentales et simplifiées, prêtes à s’ouvrir, comme si leur intériorité recelait une tentation d’exhaler un souffle de libération. Elle modèle le creux de sa main ou d’autres formes concentrant l’attention sur un frémissement intérieur.

Un jour, la vision d’une photo du peintre Hantaï, assis dans son atelier, parmi ces toiles dont le hasard des pliures détermine l’existence de la peinture, la fait méditer sur la part de hasard pouvant intervenir dans l’œuvre. Dans la libération de cette année 1968, elle va se détacher du figuratif. À son tour, elle introduit le hasard dans la sculpture, prenant un grand bloc de terre, le frappant avec un bois, très vite, très fort, pour éviter que sa pensée ne s’attarde à diriger son geste. La terre vibre sous les coups. Du plus profond de la matière, surgit une trace, une inscription de lumière et d’ombre, qui semble venir d’un autre monde. Les œuvres que le format, dépourvu d’échelle, laisse sans limites, semblent nées de la nature, et comme fossilisées. La trace de la main, disparue, se perd au plus lointain de l’épaisseur du temps.

Au fil des années, la création de Claude de Soria conservera ces mêmes caractères. Dépourvue d’échelle, et semblant toujours immense, elle reflétera une méditation silencieuse sur la découverte infinie du plus profond de la matière. Claude de Soria à l’occasion d’un voyage, chemine à travers les paysages du Sahara. Et sur les parois rocheuses, elle croit retrouver les traces dont ses œuvres semblent porter l’écho. Seule sur un tertre, lors d’une méditation solitaire dans le couchant d’un soir, semblant dominer l’étendue du monde, elle croit entrevoir l’infini et vivre un fragment de vision d’éternité. La trace de l’homme est estompée. Seule s’élève la force de parole de la matière même de cette terre qui l’entoure sans fin. Éprouver une tentation de rester là, au point atteint, sans retour. Puis, rentrant comme une fourmi dans ce monde hors du monde qu’est l’atelier, ne plus cesser de chercher à traduire l’impression vécue. Elle va laisser parler la matière. Plaquer la terre sur un support, la frapper, de ces coups lancés par un geste presque inconscient, faire le vide dans son esprit, observant froidement, comme si elle était étrangère à l’action, la trace obtenue, cet entrecroisement imprimé à l’envers comme à l’endroit, multitude reflétant à l’infini sur la sensibilité de la terre, à la fois l’empreinte du support et la marque des coups. Elle travaille avec une terre grise, dont elle aime la teinte sombre. Mais la terre devient blanche à la cuisson. Et la cuisson reste une entrave sur le chemin de l’immédiateté qu’elle souhaite pour poursuivre son écoute du matériau. Comment un jour, va-t-elle découvrir le ciment ? Est-ce parce qu’au Salon de Mai 1973, elle a vu une sculpture de ciment, et retrouvé en elle le gris de sa terre crue. Elle rêve de ciment, mais comment franchir le pas, voir le ciment disponible dans son atelier ? Tout va se passer fortuitement : le gardien de l’immeuble a laissé traîner un sac de ciment dans la cour, un tas de sable, à côté. Le miracle aux pieds de Claude de Soria qui récupère le tout et s’informe auprès de professionnels de la bonne proportion souhaitée : un tiers de ciment, deux tiers de sable, de l’eau. Elle agit aussitôt, verse le ciment sur une plaque de verre, y trace des incisions, lit avec émerveillement le résultat obtenu, sous la seule action de l’évaporation et du séchage : « Il m’est apparu quelque chose comme le fond de la mer, comme le ciel étoilé, comme un paysage creusé de minuscules cupules, comme un monde en mutation, vivant ».

Le Ciment va devenir une passion. « J’étais moi-même ciment », dit-elle. Avec lui, elle peut gommer tout intermédiaire entre la matière et l’œuvre, plus besoin de four, de cuisson. Mener l’œuvre à son terme, sans avoir à intervenir. C’est le ciment qui décide, qui agit. Elle peut abandonner sa pensée au vide, plus riche que toute idée sur l’art.

Sur le support d’une feuille de plastique, appliquer une plaque circulaire de ciment humide, et scruter l’évolution de la matière, lorsqu’apparaît cette petite frange blanche, imprimée au séchage. Rouler une feuille de plastique enduite de ciment, la plisser, la tordre. Couler du ciment dans deux demi-sphères, et les réunir en laissant filtrer entre elles, le vide et l’ombre. Verser le ciment à l’intérieur d’un rouleau de plastique entourant une tige de métal. De là, une fois le plastique retiré, ces « rouleaux » ou ces « tiges », ces « lames » ou ces « contre-lames », ces « plis » ou ces « aiguilles », ou ces plaques, disques ou rectangles percés d’un trou, dites « ouvertures » ou « regards ». Toutes ces formes, sortes de contenants primitifs révélant une intimité sensuelle avec le support disparu, disent l’évolution et la richesse insoupçonnée de la matière : le ciment est vivant, faisant naître des taches d’humidité, d’accents colorés. Une infime infiltration d’air instaure un vide, accentue un plein. Le souvenir du support laisse un aspect mat et rêche, ou brillant et précieux comme le marbre le plus poli. La texture peut offrir des réseaux, des nervures. Éternisant un instant de vie, concentrées sur elles-mêmes, les formes sont des contenants d’intériorité. Multipliées à l’infini, pour des expositions à l’ARC ou dans diverses galeries, elles s’offrent, toutes semblables et toutes différentes, reflet de l’immensité d’un univers sidéral où le geste de l’homme a disparu. D’origine espagnole, Claude de Soria a en elle la profondeur contenue d’une âme passionnée ; peut-être de cette essence qui fit naître les écrits de Saint Jean de la Croix ou de Sainte Thérèse d’Avila. Elle aussi poursuit une approche rare. L’atelier est devenu ce tertre dominant les sables du Sahara, pour tenter de rejoindre la vision sans fin.

Comment a t-elle eu récemment la tentation de transformer certaines de ses œuvres en bijoux ? Le mot a peut-être éveillé en elle le souvenir d‘une amie connue chez Zadkine, Penalba, qui dans les années 70, avait conçu des bijoux sculpture alors réalisés par l’orfèvre Gennari. Est-ce un désir de focaliser l’attention sur la beauté de ses ciments ? Ou la pression d’une amie qui souhaitait un bijou tel, et l’a entraînée chez le joaillier Vendôme. À partir de ses ciments, Thierry Vendôme a conçu plusieurs bijoux. Entre toutes les parures, Claude de Soria a élu les plus silencieuses : deux pendentifs ou l’invisible doublure de maillechort renforce la sculpture : on n’y entend rien d’autre que la rumeur du ciment.

Marielle Ernould-Gandouet