Face aux sculptures de Claude de Soria, on est saisi —troublé est peut-être un mot plus juste— par l’insistante noblesse des volumes, leurs profils rigoureux, les con- tours effrangés enserrant une réalité sans limite, et la singularité d’un matériau qui évoque un jeu clandestin entre la pénombre et l’impalpable. L’œil perçoit aussitôt l’appel sonore du beau. De quelle sphère lunaire et de sa clarté en pleine nuit nous arrivent ces systèmes de formes, ces éclats, ces capteurs mystérieux, ces plaques, ces monolithes ? Ici, le poli, le translucide suggèrent le rugueux. Le rêche, le grain à nu sont préludes à une volatilisation, à une évanescence minérales. D’où nous viennent ces lames aux arêtes biseautées, légèrement bordées d’effilochages pour dire que l’ennemie est la ligne frontière ? D’ailleurs elles se transforment, à vue, tantôt en signaux solidement arrimés, tantôt en écumes de brouillard obéissant à un vœu de dissolution qui soulève, emporte irrésistiblement couleurs, substances, formes.

Il faut de tout pour faire un monde… Ce genre d’aphorisme n’est nulle part contesté. Sauf par ces prophètes appelés artistes. Les premiers aux parois des cavernes dessinèrent des bisons. C’était leur choix. Depuis des siècles, les rêves figurés ont pu, sans fin, varier. Ils ont toujours été dominés par un choix dont le secret ne peut être arraché. C’est ce choix et non l’ensemble du tout qui fait un monde. Le monde de Verrocchio, Donatello, des frères Le Nain, de Vermeer, Rembrandt, Goya, Seurat… Exemples parmi tant d’autres. Il n‘y a pas que la palette des couleurs, il y a celle des objets. Chaque artiste est faiseur de hiéroglyphes. On croit comprendre, déchiffrer. Et voilà qu‘arrivent un Donatello, un Carl André, une de Soria pour désespérer, démentir les caquets des commentateurs… Et tout est à reprendre. Car il y a plus de mondes dans les songeries des rêveurs qu’il n’y a d’étoiles dans le ciel… En ce printemps de 1991, les travaux de Claude de Soria ont pris l’allure de plaques, de voliges élancées, verticales, striées à intervalles, plus ou moins réguliers, par des excroissances linéaires, parfois un peu obliques, horizontales en tout cas.

Ces scarifications font songer aux caractères d‘un alphabet minimal, hiératique. La direction des traits instaure des dialogues, des bruissements, des chuchotements qui se communiquent de plaque en plaque, tissent des relations, des harmonies suspendues au seuil du vide. Ces sculptures sont accompagnées d’assemblages d’empreintes sur plastique. Empreintes-sédiments abandonnées sur la feuille diaphane après enlèvement de la matière (le ciment, substance utilisée par le sculpteur, mais nous y reviendrons) solidifiée. Ce plastique sert de support à |‘artiste pour façonner ses volumes, diriger leur évolution, observer leur métamorphose (qui décourage le pragmatisme). Ces parties réunies semblent copier d’invisibles paysages, dressant, à l’échelle d’un cyclope à qui nul n’a eu le temps de crever un œil, un univers autre, plié à des lois inconnues. Les œuvres, de format moyen, paraissent géantes. Rien ne s’enferme en aucun cadre. Cet univers « désorbité », voit des formes, des signes moléculaires s’agiter en lui, se croiser, s’éclairer et s’éteindre, s’effleurer, s’effacer, disparaître. L’ombre danse. La nuit glisse. Tout halète, palpite, sans qu’on puisse s’expliquer comment. Ces glissements, ce mouvement universel, introduisent sur le diaphane une agitation brownienne inséparable de l’immanence. Une autre série de sculptures complète cet ensemble. Elles sont longitudinales et font songer à des vagues se refermant sur elles-mêmes, mais surtout a des aiguilles sans mesure, quelquefois percées d’un chas.

Toute aventure esthétique a

un commencement

Léonard, dans Le traité de la peinture écrit : « Le sculpteur enlève de la matière. Le peintre en ajoute… » Il a ainsi codifié l’art de la sculpture depuis la Renaissance jusqu’a l’extinction du Naturalisme a la fin du XIXe et, un peu au-delà, jusqu’au début du XXe. Pourquoi ce retour à l’histoire face à une sculpture qui nous est bien contemporaine ? Parce que de Soria a reçu un enseignement classique.

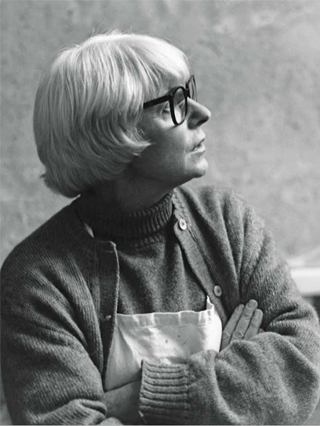

Parce que ses maîtres (elle travailla dans leur atelier) furent Lhote, Léger, Zadkine, héritiers du XIXe. Parce que ses premiers travaux —des terres cuites— doivent au naturalisme, aux natures mortes, aux bustes des tableaux cubistes de Picasso ou même à des fleurs en boutons, ou à des pommes-citrouilles… Déjà ces œuvres anciennes portaient dans leurs plissements, froissements, « chiffonnages », brisures, déploiements, fragmentations polyédriques ou brutes (Mur. 1969-1972) ces excitants perceptifs, ces jeux d’incertitude et de trouble qui affirment un visible, mais ne l’affirment que par intermittence. Des cette époque, quelque chose se donnait à voir et fuyait, se métamorphosait sous le regard. Le doute surgissait.

Présentes, les images se défaisaient. La forme, le volume étaient toujours en train de naitre, de devenir, de se développer.

De Soria, il est remarquable que son œuvre se définisse aussi bien par ce qu’elle nie du passé que par ce qu’elle affirme du contemporain. Il est parfois plus facile de comprendre une chose par ce qu’elle n’est pas que par ce qu’elle est. Léonard décrit le travail du sculpteur face à un bloc de marbre auquel on peut toujours enlever, jamais ajouter. La matière commande. Statue et statut du Commandeur. L’artiste a face à lui quelque chose qui impose. Une figure d’autorité. Un bloc monolithique. Une unité à dégrossir, à réduire, qui va devenir sa statue. De dominé, il devient dominant. Face-à-face théologique, s’achevant au bénéfice du fils. Ainsi, Léonard définit l’esprit de la sculpture dans notre histoire. La sculpture et son cortège de métaphores religieuses, au carrefour de la Renaissance qui les versera au profit de |’Humanisme. Apres Dieu, et sa création louée au Moyen Âge, s’impose « ecce homo » et ses avatars jusqu’au début de notre siècle.

Ce code de la sculpture est celui sur lequel a vécu notre histoire et sur lequel elle vit encore. Mais autrement. Le chiffre se divulgue, s’expose. La sculpture est soustraction d’une unité à travers des matériaux plus souples, moins « nobles » que le marbre. Les plâtre, bois, ciment, terre cuite, cire, fil de fer, plaque de métal… constituent le caractère primordial d’une sculpture. Notre modernité joue à l’intérieur de ce code de tous les éléments de son vocabulaire. De Gonzalès à Picasso en passant par Serra, Long, Bruce Naumann, Carl André, Flavin… la sculpture se compose d’une plaque de métal, de ciment, d’une tige de fer, d’un tube de néon, d’un bloc de bois biseauté… en passant par les collages-assemblages hétérogènes des Cubistes ou des Constructivistes : du minimum au multiple dans un code identique, monté, démonté, remonté. De Donatello, Michel-Ange, le Bernin jusqu’à Rodin, Matisse, Giacometti, c’est d’aditions et de soustractions, de combinaisons que se constitue la sculpture. À l’arrière-plan persiste toujours, éternelle, la pensée de l’unité. L’histoire continue à se jouer face à l’Un qui caractérise notre culture : Dieu, la loi.

Mais le contemporain fait l’expérience de ses limites et de ses possibilités. Elles nous conduisent à constater que la sculpture a perdu son statut séculaire : elle rejette la figure paternelle, unitaire. À la place nous voyons naître des processus de multiplications, de combinatoires, de dédoublements. Apparaît ce qu’on pourrait appeler une architectonique des plaques qui, par sa multiplicité, fait l’économie de l’unité statuaire. Cette limite franchie, qui osera affirmer qu’elle n’est pas plus proche de notre vécu contemporain ? L’artiste montre le multiple qui nous constitue et pose question à l’unité. Mais il ne nous fournit pas de réponse.

Les sculptures en ciment de Claude de Soria naissent en 1973 quand l’artiste découvre dans la cour de son atelier un sac de ciment oublié par un maçon. Elle comprend aussitôt le parti qu’elle peut tirer d’un matériau volatil, malléable, aisé à malaxer, à amalgamer. Nous v voilà : travail humble de gâcheur de plâtre, travail d’ouvrier. Travail adapté à la personnalité d’un sculpteur rigoureux, obstiné, attiré par le silence, l’isolement, la méditation. De Soria travaille à l’écart, dans une blancheur de cendre. Entourée du souvenir des travaux précédents, de photos d’œuvres de musée. L’atelier attire pour ses lumières de brume. Brume du gris de tous les gris du monde. Couleurs bleutées qui flottent : gris du sable, du ciel, de la mer, de l’orage, des crépuscules. Fumées de songe avec leurs forces dressées qui… s’en vont brusquement on ne sait où.

De Soria malaxe dans un liquide de gâchage le sable et le ciment puis répand ce limon sur une feuille de plastique. Le matériau boueux s’étale, glisse, s’épanouit. L’artiste veut le diriger. Il lui échappe. Elle le reprend, le rattrape : il fuit. Elle est le maître, il est l’esclave. Mais esclave indocile. Alors elle s’étonne, s’émerveille, attentive à cette indocilité, avide de laisser intervenir l’inattendu. L’inattendu arrive incidemment. Comme un plissement, un glissement de terrain, plus ou moins épais, plus ou moins aqueux. Rarement tut si passionnée-passionnelle une relation entre un artiste et son matériau. La pellicule de plastique, mue, bousculée, fait naître la profondeur d’un pli, d’un ourlet, une striure, crée des chemins, des étranglements, des fentes, des déchirures…. C’est à partir de ces gestes que sont nées, depuis 1973, tour à tour, les Plaques ces ronds translucides, cristaux de crépuscules d‘hiver, semblables à des halos, les Boules polies, brusquement déchirées en leur milieu par une crevasse ourlant les lisières d‘un gouffre, les Tiges, colonnes longilignes, troncs d’arbres équarris, les Lames et Contre-Lames, rames effrangées sur leurs bordures ou joncs évidés, ouverts, granuleux. En 1987 il y aura la série des Ouvertures, ces cercles évidés en leur centre avec des plissements autour de ce vide, brèches qui semblent indiquer un accès possible à quelque lointain indéterminé. Un accès possible à l’être.

De Soria : à la fonction centrifuge de la statuaire s’oppose ici la fonction centripète des champs de plaques. Au parcours visuel centré s’oppose un parcours éclaté qui met en branle non seulement l‘œil, mais le corps tout entier, non morcelé. Le sens de la sculpture n’est plus en elle —centré sur sa présence unique—, mais en dehors d‘elle, vers le multiple auquel elle ouvre : vers nous.